目次

物流KPIに関するよくある悩み

「物流のパフォーマンスを定量的に把握したい」

「課題を数字で捉えて、取るべきアクションを明確にしたい」

そう感じている企業は多いと思います。

しかし実際には、次のような壁に直面するケースが少なくありません。

- そもそも現場がアナログで、データが存在しない

- データを取る仕組みを作るにも、手間やコストが大きい

- 「何をKPIにすべきか」「どんな数字が改善につながるのか」がわからない

つまり、「測りたいけど、測れない」「測れても、活かせない」というのが、多くの現場での実情です。

物流は人手作業が多く、システム上で全てを可視化できるわけではありません。

だからこそ、「どのKPIを押さえればよいのか」を見極めることが、最初のステップになります。

物流KPIの具体例

ここで重要なのは、KPIを増やすことではなく、意味のあるKPIを選ぶことです。

実際に多くの企業を支援してきた中で感じるのは、

“本当に経営や現場改善に効くKPIは、実は多くない”ということです。

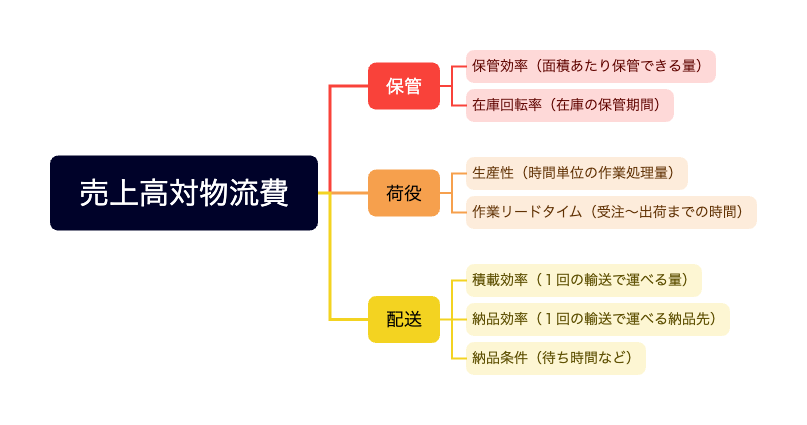

一例として、下図のような整理があります。

売上高対物流費のKPI分解イメージ

売上高対物流費を、保管・荷役・配送という3つの要素に分解。

各領域における代表的なKPI(効率・生産性・回転率など)を定義することで、

「どこに改善余地があるのか」を構造的に把握することができる。

このように整理することで、

- 保管効率が悪いのか(スペースの使い方の課題)

- 荷役生産性が低いのか(作業のやり方の課題)

- 配送効率が低いのか(積載やルートの課題)

といった改善の着眼点が自然と浮かび上がります。

つまり、KPIは「測るための数字」ではなく、「動きを決めるための数字」なのです。

まずは“意味のあるKPI”から始めよう

物流のKPIを考えるとき、いきなり完璧な指標体系を作る必要はありません。

最初は「一部の領域だけ」「手計測のデータだけ」でも構いません。

大事なのは、自社にとって“意味のある数字”を見極めることです。

KPIを選ぶということは、裏を返せば「改善の焦点を決める」ということ。

次回以降では、

今回紹介した保管・荷役・配送それぞれのKPIについて、

どんな数値をどう取ればよいのか、もう少し具体的に解説していきます。

コメント